ユースケ

ユースケ手当ての型について

解説していきたいと思います。

毎週水曜・土曜の22時から約15分間、遠隔ヒーリングのエネルギーが送られてきます。

参加者のあなたは、毎回このページの型の中からお好きなものを選び、その場所に手を当てながら、リラックスしてヒーリングのエネルギーを受け取ってください。

手当ての型は、その日の気分や直感でお好みのものを選んだり、それぞれの型の効果や特徴を参考に選んでみてください。

考えるのが面倒な方は、後ほどご紹介する「4つの万能タイプ型」をその時々の気分でローテーションするのがおすすめです。

手を当てる場所や角度は、多少ずれてもまったく問題ありません。

ベットや布団、ソファーでヒーリングを受ける場合、寝方(仰向け、横向き)もお好きなようにしていただいて大丈夫です。

ということで、気楽にリラックスして参加していただければ思います。

遠隔ヒーリングの作用と目的・役割分担について

遠隔ヒーリングのエネルギーは、「部分」ではなく「全体」のバランスを整え、エネルギーの質や量の状態を底上げしていくようなイメージで送っています。

遠隔ヒーリングのエネルギーは全体に作用しますが、参加者がお好きな部位に「手を当てる」ことで、手を当てている部分にエネルギーが集まりやすくなります。

つまり、全体のエネルギーバランスを整えつつ、部分的なエネルギーの調整が可能ということです。

術者の私が全体的なヒーリングを担当し、参加者のあなたが部分的なヒーリングの担当する。

つまり、あなたと私が二人三脚で全体と部分を統合していくということですね。

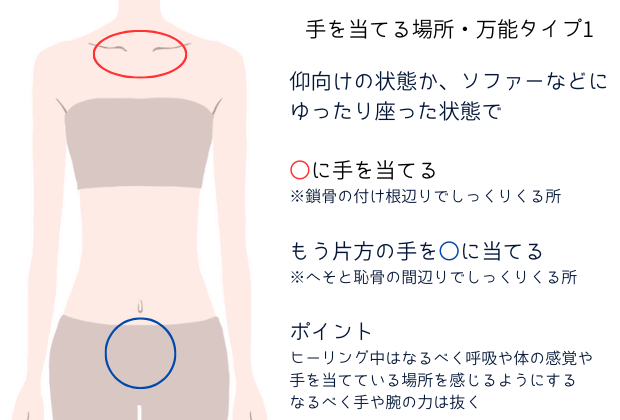

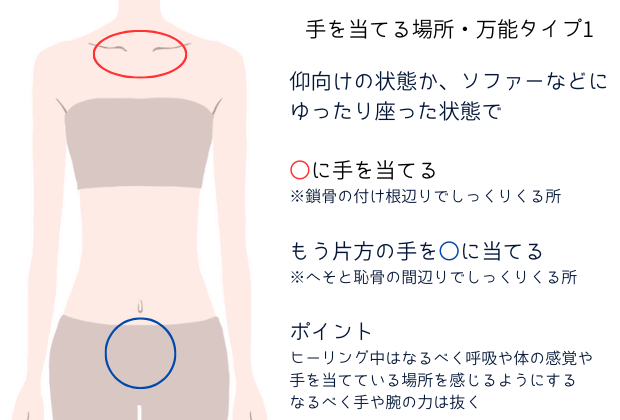

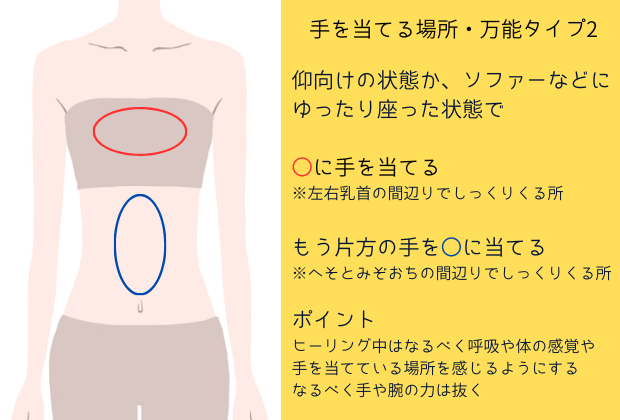

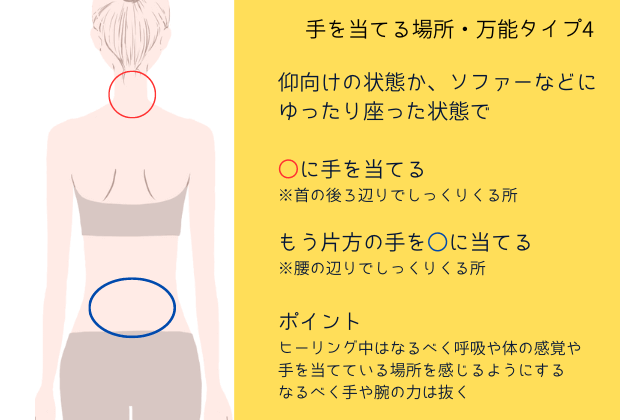

手を当てる場所・万能タイプ型(おすすめ)

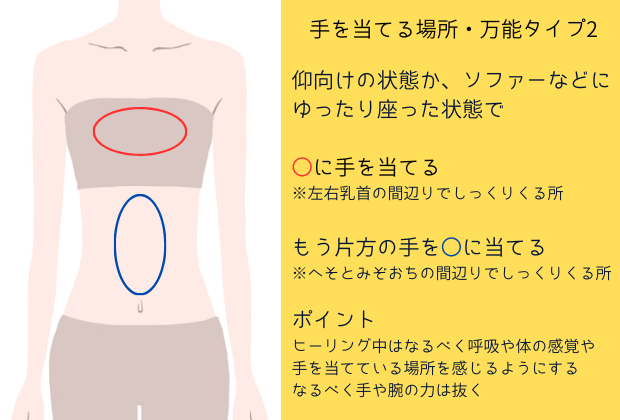

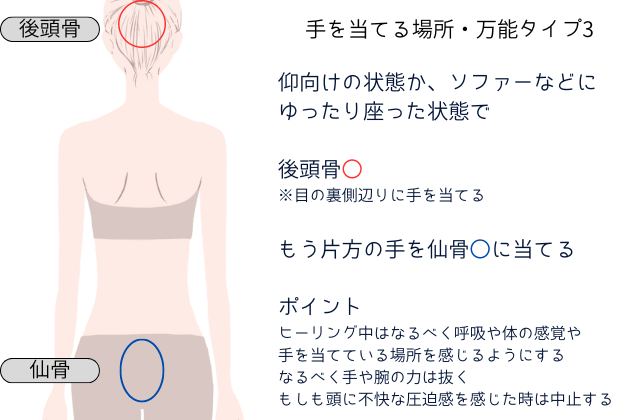

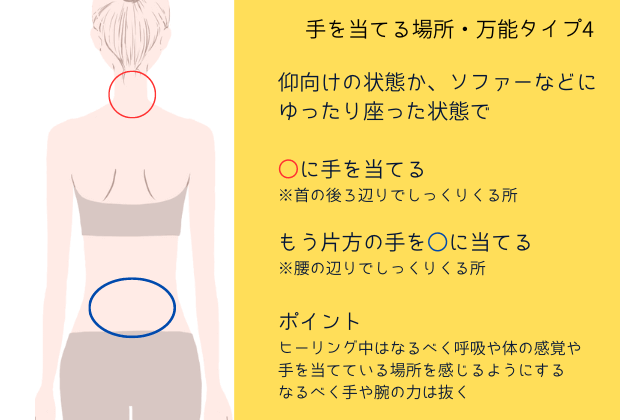

以下の4つの手当ての型は、心と体の両面を効率よくヒーリングできる「万能タイプの型」になります。

初めて二人三脚ヒーリングに参加される方、効率よく心と体を癒したい方は、以下の4つの型がおすすめです。

特に「ここをヒーリングしたい」というこだわりがないのであれば、以下の4つの型を、その時々の気分でローテーションしてみてはいかがでしょうか。

・心と体の過緊張の緩和

・首、肩コリの改善

・子宮、卵巣、腸などの機能向上

・浅い呼吸を深くする

・ストレス緩和、リラックス

・心肺機能向上、呼吸の拡大

・胃腸や肝臓の機能向上

・生命エネルギーの活性化

・脳疲労の回復

・自律神経、ホルモンバランス、免疫機能向上

・頭痛、眼精疲労、婦人科系疾患、睡眠障害の緩和

・首や肩や腰のコリ、痛みの緩和

・自律神経、ホルモンバランス、免疫機能の向上

・腸や腎臓の疲労回復

手を当てる場所・特化タイプ型

二人三脚ヒーリングにだんだん慣れてきた方、特定の症状や内臓にしぼってヒーリングのエネルギーを流してみたいという方には「特化タイプ型」がおすすめです。

それぞれの型の特徴を知り、ご自分に合ったものを選んでみましょう。

ちなみに、特化タイプ型の中には、万能タイプ型と似たような効果を持ったものもあります。

もしも「どっちの型にしたらいいのかな・・」と悩むことがあった場合は、あまり考え過ぎずご自分の直感を信じて選ぶことをおすすめします。

手当てをする時のポイントは万能タイプ型と同じで、ヒーリング中はなるべく「呼吸」や「体の感覚」や「手を当てている場所」を感じるようにしつつ、なるべく手や腕の力は抜くことを意識してみてください。

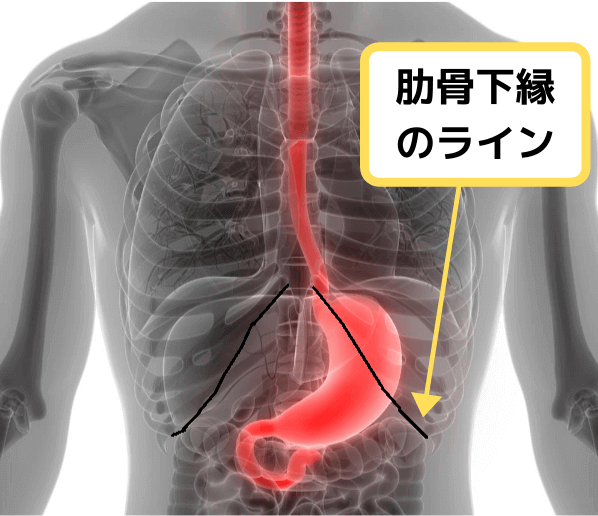

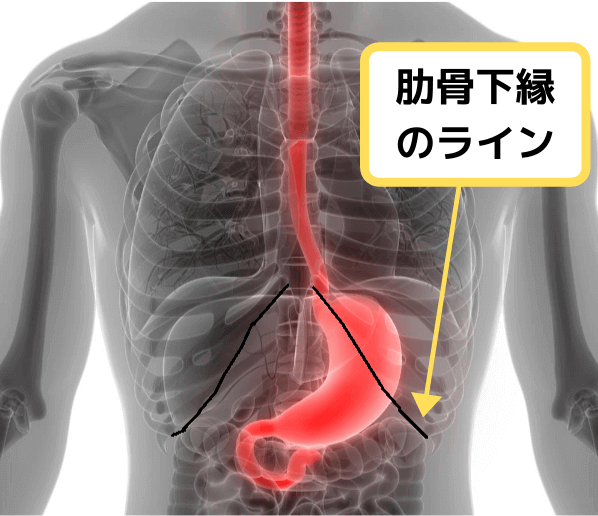

胃の機能を高める手当ての型

この手当ての型では、ストレスや食べ過ぎの影響などで疲れている方が多い「胃」をヒーリングすることができます。

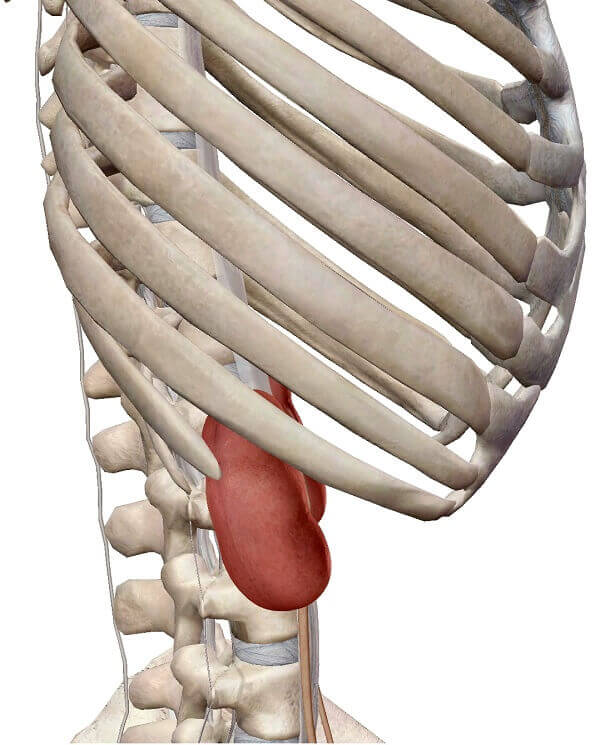

こちら↓が胃の位置になります。

肋骨の際のラインをまたがって、だいぶ下のほうまで胃がきています。

ちなみに、胃の形は人それぞれ違っていて、上の図は日本人に多いとされている「鉤状胃(こうじょうい)」の形です。

鉤(かぎ・先の曲がった金属製の道具)に似ていることからこの名前になったそうです。

また、日本人の10人中2~3人に見られる「瀑状胃(ばくじょうい)欧米人に多くみられる「牛角胃(ぎゅうかくい)」などがあります。

ストレスや食べ過ぎなどの影響で、現代人の胃はとても疲れています。

ストレスによって自律神経が乱れ、自律神経がコントロールしている胃の機能が低下・・

そして、ストレスを発散するために暴飲暴食してしまい、また胃が消耗する・・

そんな悪循環に陥ってしまっている方も少なくないはずです。

心当たりがある方は、ストレスや食べ過ぎで弱った胃を、二人三脚ヒーリングでケアしてあげてはいかがでしょうか。

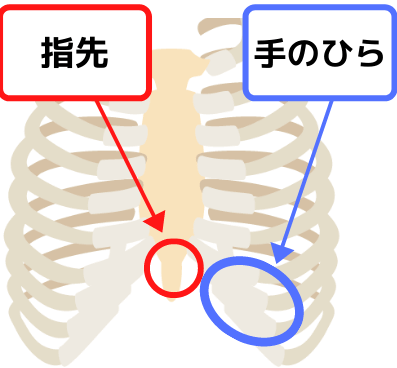

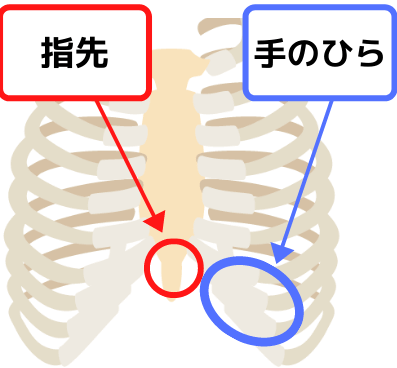

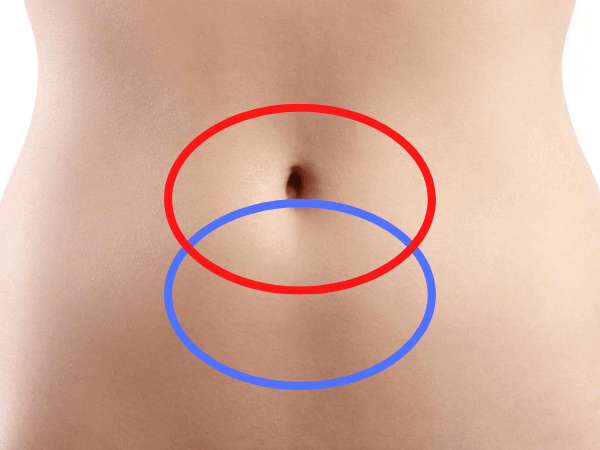

○胃のヒーリング・手の当て方・参考画像

胃のヒーリングの主役は「左手」になります。

ステップ①

「人差し指や中指、薬指など」適当な指先で「みぞおち(上の画像の赤〇のエリア)」に触ります。(肋骨の下の縁をたどっていくとわかりやすいと思います)

ステップ②

みぞおちに置いた指先の位置はそのままにして手のひらを「胃がある(青〇のエリア)」に置きます。

ステップ③

右手は左手の下に沿える感じで、「心地よい」と感じる場所と角度のところに置いてあげます。

胃に手を当てると、ひじが空中に浮いた状態になり、疲れを感じる場合もあるかもしれません。

その場合は、ひじの下に枕を置いて支えたり、横向きに寝たり、いろいろ工夫しつつ、できるだけ力が入らないで済む姿勢を探ってみてください。

みぞおち=腹腔神経節・太陽神経叢・第三チャクラ

自律神経には「交感神経」と「副交感神経」の2つがありますが、「みぞおち」の辺りには、交感神経が集まってできた塊(かたまり)があります。

この神経の塊のことを「腹腔神経節」とか、ヨガやスピリチュアルの文脈では「太陽神経叢(光が放射状に広がっていくような形の神経叢。それが太陽のような姿をしているため)」とか「第三チャクラ」と呼んだりします。

この自律神経の塊を、手当てで柔らかくほどいていくことで、疲れがちの胃腸の機能を活性化していきます。

副次的な効果として、腹部の余計な力みが取れることでリラックスできたり、呼吸が深くなったり、血管が拡張して冷えが改善したりします。

大腸の機能を高める手当ての型

この手当ての型では、100兆個にも及ぶ細菌が住んでいると言われている「大腸」をヒーリングすることができます。

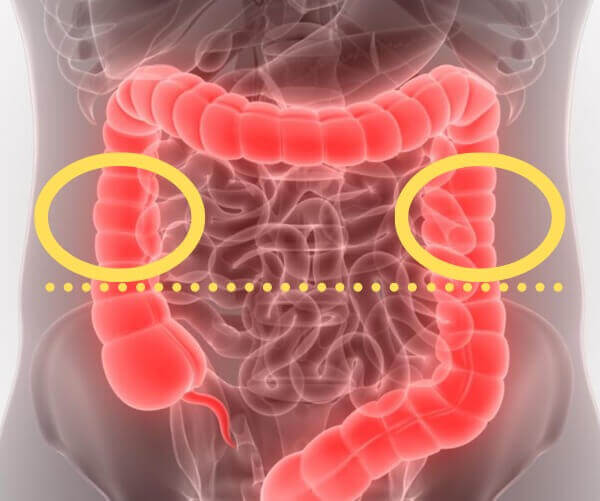

こちら↓が前から見た大腸の位置になります。

大腸には、ざっと1000種類、100兆個にも及ぶ細菌が住んでいると言われています。

これらの細菌の集まりは「腸内細菌叢」や「腸内フローラ(顕微鏡で細菌を見ると「お花畑(フローラ)」のように見える)」と呼ばれ、1つの臓器に匹敵するほどの影響力と機能を持っていると考えられています。

そのため、腸内環境を整えることは、心と身体のパフォーマンスを飛躍的に高めることにつながるのです。

腸内細菌のバランスを本気で整えるためには、どうしても食生活を見直すことが不可欠になってくるのですが、多くの人にとって、それは高いハードルになります・・

おそらく、食生活を見直すことで得られるレベルの変化は起こせないと思いますが、二人三脚ヒーリングによって、腸の血流を改善していくことはできます。

実は、腸を温めると「善玉菌が増えやすくなる」と言われていますので、習慣的にヒーリングに参加することで腸の血流を改善していけば、腸内の善玉菌が増え、腸内フローラのバランスも少しずつ整っていくのではないかと考えています。

紀元前5世紀に活躍した古代ギリシャの医師ヒポクラテスは、「すべての病気は腸に始まる」という言葉を残しています。

実際、これまで説明してきた「小腸」「大腸」「腸内フローラ」の話を知ると、この言葉の重みを感じざるをえません。

逆に考えれば、腸の状態をしっかりケアすることができれば、あらゆる病気にかかりづらくなったり、改善の可能性を高めることができるということですから、是非、この機会に腸のヒーリングをはじめてみませんか?

日本人の腸内細菌叢は特殊!?

日本人は太古の昔から、木の実、海藻、キノコ、根菜類など、さまざまな食材から「食物繊維」を沢山摂取してきたことにより、世界的に珍しく、食物繊維をエサにすることで身体の役に立つ代謝物を生み出してくれる腸内細菌が多いと言われています。

(ちなみに「海藻」を分解することができる細菌は、日本人特有のものとされています)

しかし、食生活が欧米化したことで、食物繊維を食べる機会が激減し、その代わりに、肉や脂肪を大量に食べるようになったり、

食品添加物の摂取が増えたり、病院で抗生物質を多量に使うことが当たり前になっていった結果、日本人の腸内細菌叢はどんどん乱れてきていると言われています・・

具体的には、人体にとって有益な活動をしてくれる、いわゆる善玉菌が減り、悪玉菌が増えているということです。

腸内細菌の乱れと密接な関係があると言われている症状

・過敏性腸症候群

腸に器質的な(目に見える)異常が見当たらないのに、腹痛、腹部の不快感、下痢、便秘といった症状が起こる病気。

命にかかわる病気ではありませんが、一日に何度もトイレに駆け込んだり、それに伴うトイレの不安などで、日常生活の質を著しく低下させます。

※1700万人以上の方が悩んでいる(中高生においては18.6%)と言われています。

・アレルギー

・自己免疫性疾患

・肥満

※肥満の方と痩せた方の腸内細菌の構成パターンは明らかに異なり、肥満の方がダイエットに成功すると、結果的に痩せた方の腸内細菌の構成パターンに近づいたという研究があるそうです。

つまり、腸内細菌のパターンが体重の増減をコントロールしている可能性があるわけです。

・糖尿病

※血糖値を正常にコントロールできる人の腸内には善玉菌が多いことがわかっているそうです。

それ以外にも、マウスによる実験ではありますが、認知症、パーキンソン病、統合失調症などとの関連があることもわかってきているそうです。

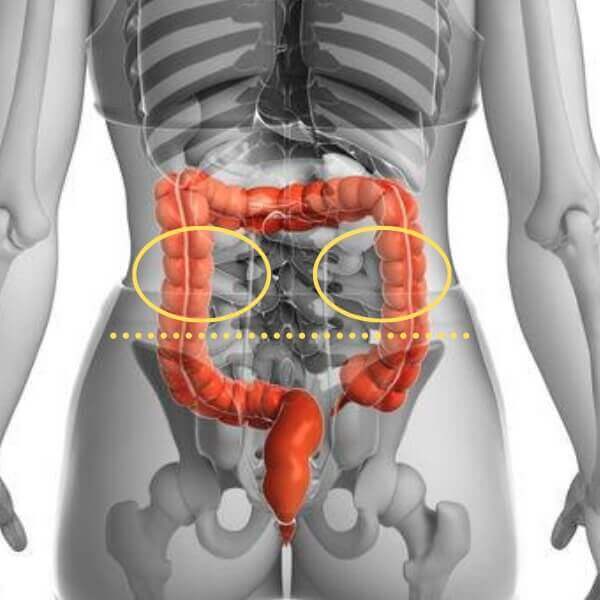

〇大腸のヒーリング・手の当て方・参考画像

大腸をヒーリングする手当ての型は「2つ」ありますので、状況に応じて、自由に使い分けていただければと思います。

①腰側からの手当て

1つ目の、「腰側」から大腸をヒーリングする方法からお伝えしていきます。(腰痛がある方にもおすすめです)

↑上の画像は、大腸を後ろ側から見た図です。

「黄色い点線」で書かれた骨盤のラインの上にある、2つの「黄色の〇のエリア」に手を当てていきます。

まずは、↑上の右の画像のように「骨盤の上の位置」を確認して、

そこから左の図のような感じで「黄色の〇のエリア」に手を当てていきます。

(親指の位置に決まりはないので、適当な場所に置いてください)

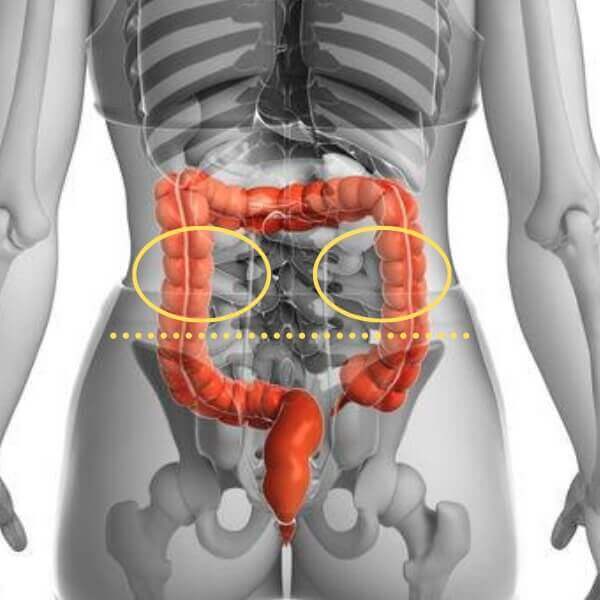

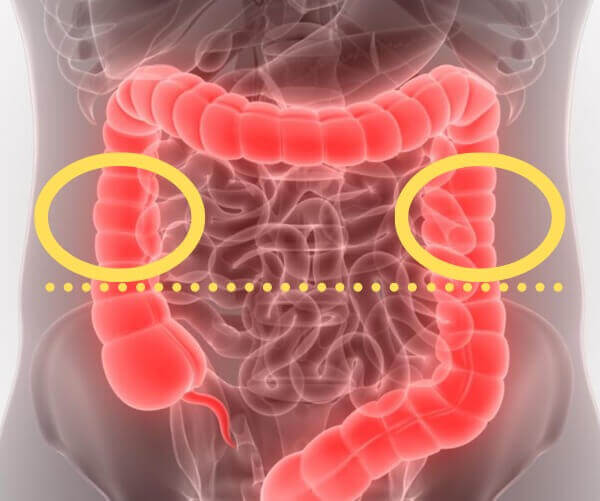

②お腹側からの手当て

次は2つ目の「お腹側」から大腸をヒーリングする方法です。

これは完全に「好みの問題」なのですが、腰側からよりも「お腹側から手当てしたほうが気持ちいい」と感じる方や、腕や肩が固くなってしまっていて、「物理的に腰側に手を回すのがきつい・・」という方にはこちらのパターンがおすすめです。

上の画像は、大腸をお腹側から見た図です。

「黄色い点線」で書かれた骨盤のラインの上にある、2つの「黄色の〇のエリア」に手を当てていきます。

やり方は腰側からのヒーリングと同じで、まずは、↑上の右の画像のように「骨盤の上の位置」を確認して、そこから左の図のような感じで「黄色の〇のエリア」に手を当てていくだけです。

手を当てる位置が多少ずれてもちゃんと効果は出るので大丈夫です。

腰側からの手当て、お腹側からの手当て、どちらも効果的ですし、どちらにも良いところがありますので、状況に応じて、この2つの手当てを自由に使い分けていただければと思います。

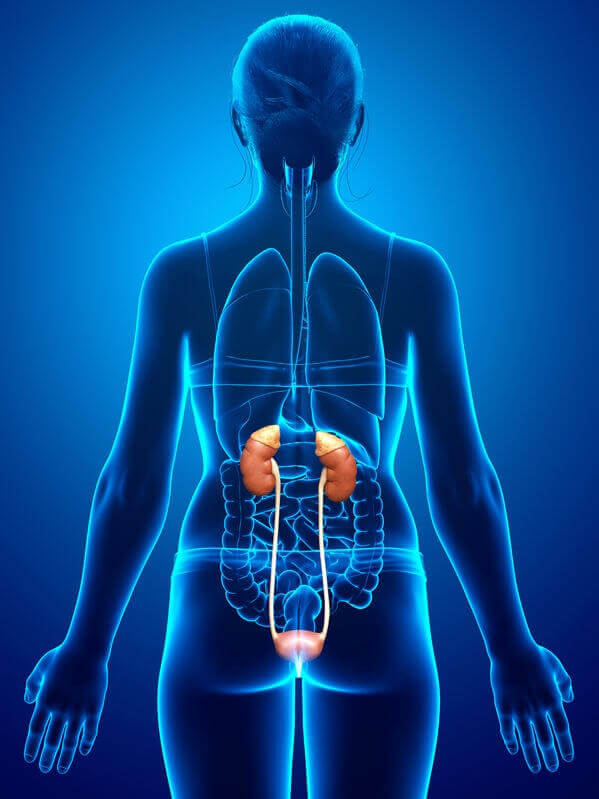

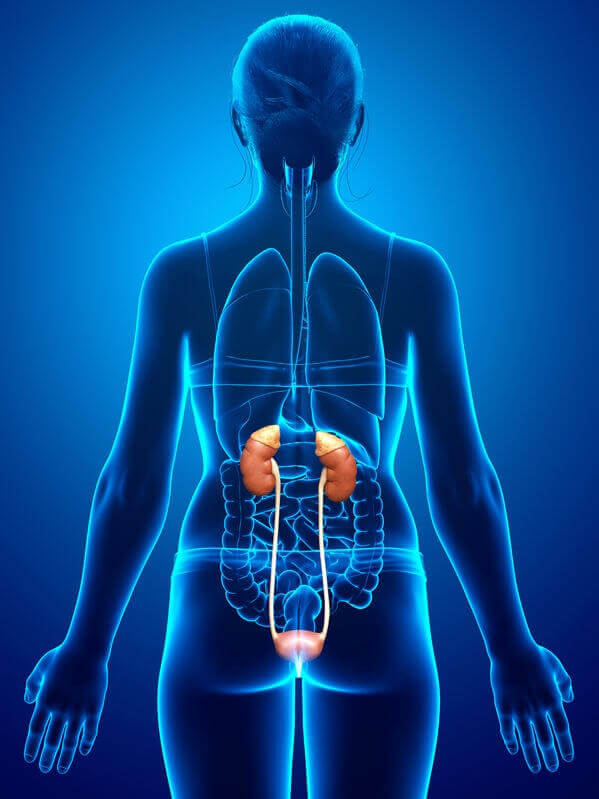

腎臓の機能を高める手当ての型

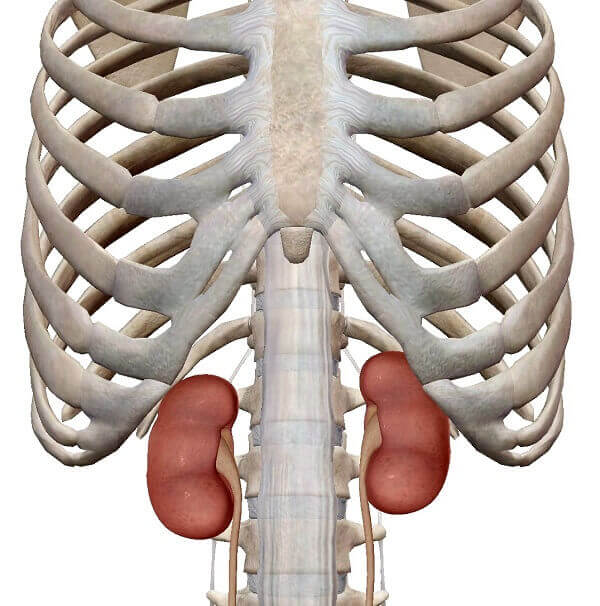

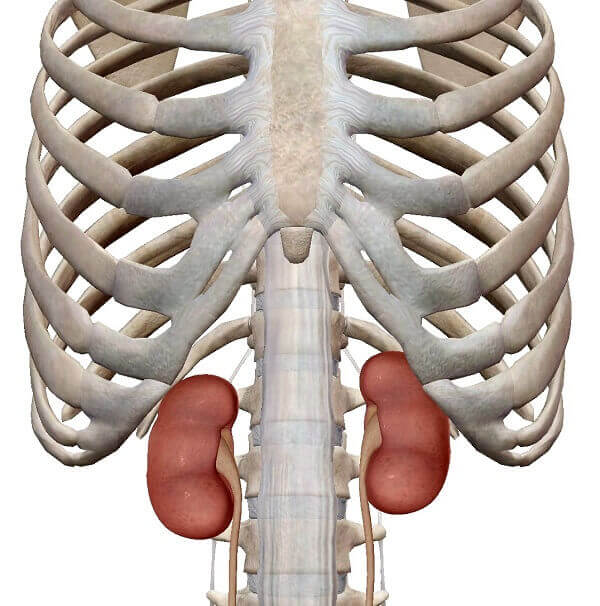

腎臓は左右に1つずつあります。

そら豆のような形で、重さは約150gくらい。だいたい「大人の握りこぶしくらいの大きさ」と言われています。

西洋医学的な意味での腎臓の主な働き

・尿を作っている

腎臓は血液を濾過して老廃物や塩分を尿として身体の外へ排出してくれています。

・血圧を調整している

腎臓で濾過をスムーズに行うためには、血液の流れが一定に保たれている必要があります。

そのため、腎臓には血液の流れが悪くなると、それを感知する機能があります。

血液の滞りを感知すると、腎臓は「レニン」という酵素を分泌するのですが、このレニンの分泌量を増減させることで「血圧を調整している」といわれています。

・血液(赤血球)を作る働きを助けている

腎臓が分泌するホルモンが骨髄の造血幹細胞に働き、赤血球の数を調整しています。

そのため、腎臓の機能が低下してホルモンの分泌が少なくなると、赤血球も減少し「貧血症状」が現れやすくなるといわれています。

東洋医学的な意味での「腎」の働き

東洋医学では、前述した一般的な腎臓の機能に加え、副腎、子宮や卵巣、男性の睾丸、膀胱などの泌尿生殖器全般を指した概念を「腎」と呼んでいます。

腎は、人間の生殖(性行為、妊娠、出産)成長、発育を担う「生命の根本を司っている場所」であると考えられています。

生殖全般をコントロールしているため、ホルモン分泌にも深く関わっています。

○腎が弱ると現れやすい症状

・老化するスピードが早くなる

・疲れやすい

・更年期障害

・冷え症

・腰痛や腰の重だるさ

・精力・性欲の低下

・頻尿や乏尿

・水分代謝異常

・抜毛、白髪

・聴力低下

・耳鳴り

・めまい

※これらの症状を改善したい方は腎臓のヒーリングを試してみるとよいかもしれません。

〇腎臓のヒーリング・手の当て方・参考画像

腎臓の位置を探すためには、まずは「ウエストの一番細いところの高さ」を基準にして、ちょうどそのライン上の背骨の両側です。

こちら↑の画像でも、ウエストがくびれているところの内側に、腎臓があるのがわかるかと思います。

さて、手の当て方ですが、可能であれば、腎臓に直接手を当てられる上の図の方法がおすすめなのですが、ある程度、腕や肩がやわらかい方でないと難しいかもしれません。

ですので、物理的に↑の方法が難しいと感じた方は、代替案として以下に示す2つの方法を試してみてください。

代替案①脇腹に手を当てる

背中側に手を回すことが難しい場合でも、脇腹であれば問題なく手当てできる方もいるかと思います。

(ウエストの一番細いところの高さを基準にしてください)

横から見ると↓こんな感じになります。

ヒューマン・アナトミー・アトラス2021から引用

ただ、デスクワークなどで肩回りの筋肉が固くなってしまっている方がとても多いので、「脇腹に手を当てるのもちょっと辛い・・」というケースも少なくないかと思います。

その場合は、↓の参考画像のように、お腹側から腎臓にアプローチしていきましょう。

代替案②お腹側から手を当てる

ヒューマン・アナトミー・アトラス2021から引用

お腹側からであれば、どんな方でも問題なく手当てができるはずですので試してみてください。

(これも、ウエストの一番細いところの高さを基準にして、そこから手を当てる場所を探っていきます。↑の解剖図も参考にしてみてください)

ただ、お腹側からですと、どうしても腎臓との距離が遠くなってしまいますので、ヒーリングの前に、一度、背中側の腎臓周辺を手でさすってあげながら、「腎臓をヒーリングする」と心の中か、可能であれば声を出して3回くらい唱えてみることをおすすめします。

腎臓を強く意識してあげれば、その後、お腹側に手を置き換えたとしても、その効果はしっかり腎臓に向かう傾向がありますので。

ということで、背中側にある腎臓は、物理的に手当てが難しい臓器ではありますが、ご自分に合った方法を選んでいただければと思います。

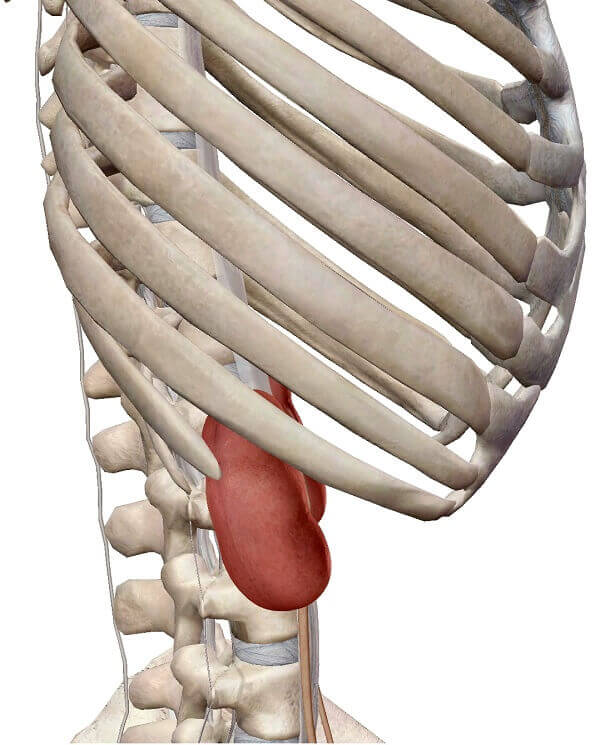

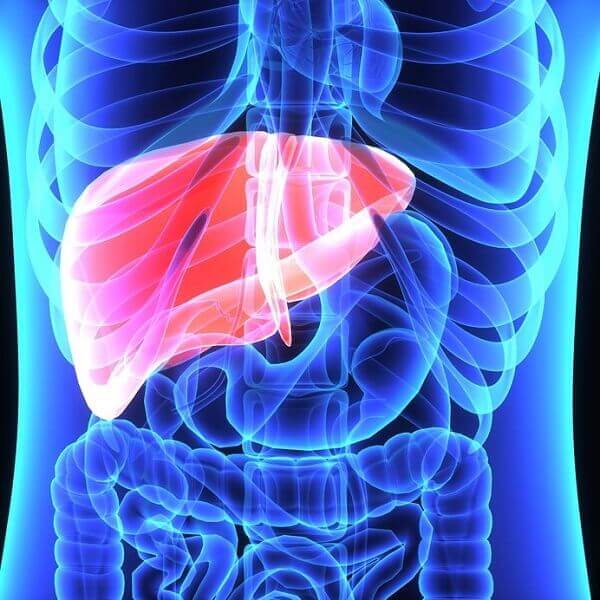

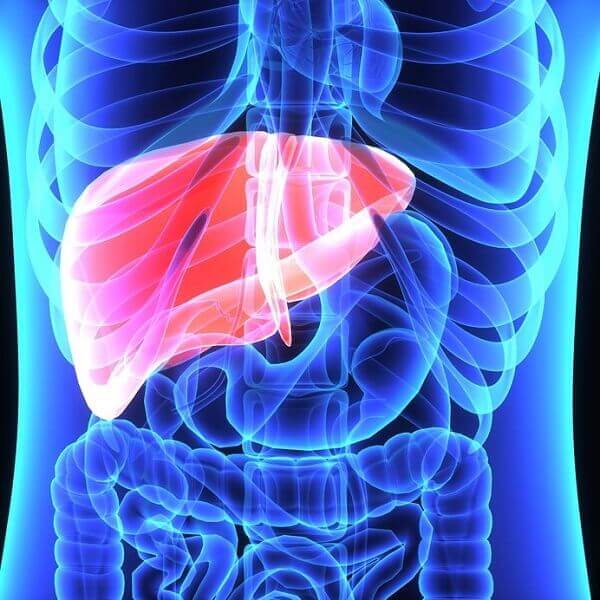

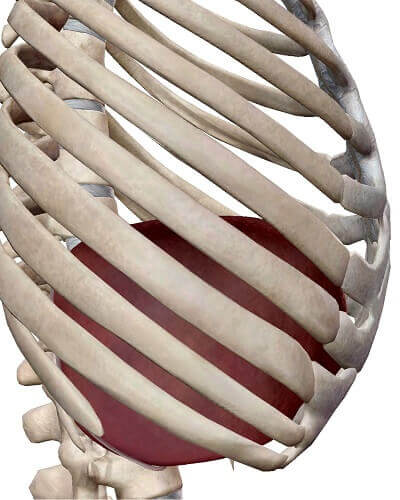

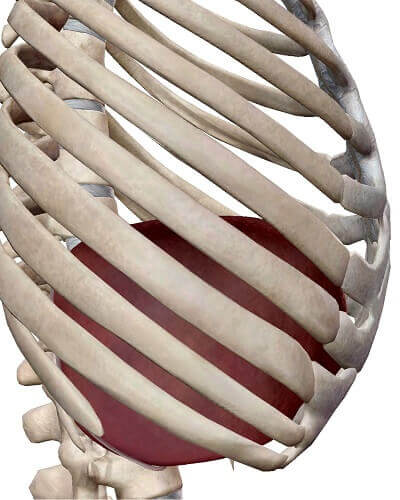

肝臓の機能を高める手当ての型

肝臓は、右上腹部にある臓器です。

肝臓の上縁は、だいたい「乳首の高さ」くらいまであり、ほとんどの部分が肋骨の裏に隠れています。(肋骨に守られている)

成人男性では約1.0kg~1.5kg程の重さがあり、とにかく重くて大きい人体最大の臓器です。

とてもタフな臓器で、病気や生活習慣の問題などで機能が低下したとしても、症状が現れにくいため「沈黙の臓器」などと呼ばれています。

また、手術などで肝臓の一部を摘出したとしても、元の大きさに戻る再生能力が強いこともよく知られています。

(それだけ重要ということですね)

西洋医学的な意味での肝臓の主な働き

・毒を中和している

肝臓は身体の中に入った毒物(例えば、アルコールや薬物など)を分解しています。

必要以上にアルコールや薬物を摂取過ぎると、解毒作用が追い付かなくなり、肝臓に大きな負担をかけてしまいます。

・栄養分を貯蔵したり、必要に応じて調整している

私たちの身体は、食物からの栄養素をそのまま利用することはできません。

そのため、肝臓は、胃や腸で分解・吸収された栄養素を利用しやすい物質に変化させて貯蔵します。

そしてそれを、必要に応じて分解してエネルギーなどを作り出しています。

東洋医学的な意味での「肝」の働き

肝は、主な働きは、「気」の流れをコントロールすること。(気を身体中にめぐらせること)

そして、「血液」を貯えたり、血液の量や流れをコントロールすることだと考えられています。

文字通り肝は、血液循環の「肝(きも)」なのです。

そのため、肝が弱ってしまうと、血液が滞って固まりやすくなり、「瘀血(おけつ)」と呼ばれる状態になるといわれています。

瘀血とは、血液が汚れ、粘度が高まって流れにくくなっている状態のことで、いわゆる「血液がドロドロになった状態」といえます。

瘀血状態になると、栄養や酸素が全身に行きわたりづらくなります。

老廃物や疲労物質などのいわゆる毒素も排出しづらくなり、新陳代謝が低下します。

内臓や脳の働きも悪くなるため、さまざまな不調を引き起こす原因となってしまいます。

瘀血になってしまう原因は、食生活の乱れ、睡眠不足、運動不足などいろいろとありますが、特に関係が深いのが「ストレス」です。

肝は、ストレスに敏感に反応する場所としても知られています。

つまり、血液循環をコントロールしている肝がストレスによって弱り、瘀血状態になり、その瘀血状態がさまざまな症状を引き起こしていることが多いわけです。

○肝が弱ると現れやすい症状

・瘀血

・イライラ

・気の流れの滞り

・新陳代謝の低下

・不安

・不眠

・高血圧

・冷え症

※これらの症状を改善したい方や、アルコールや薬や甘い食べ物などを沢山摂取している方などは、肝臓のヒーリングを試してみるとよいかもしれません。

〇肝臓のヒーリング・手の当て方・参考画像

指は↓の画像のように、重ねてもオッケー。力まずにリラックスできれば、どんな形でも大丈夫です。

横から見るとこんな感じになります。

↓の画像を見るとよくわかると思うのですが、肝臓は「大きくて相当厚みがある」ので、↑の参考画像のように、脇腹にも手を当ててあげると効果的です。

ヒューマン・アナトミー・アトラス2021から引用

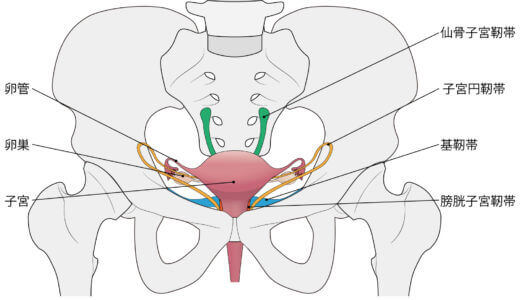

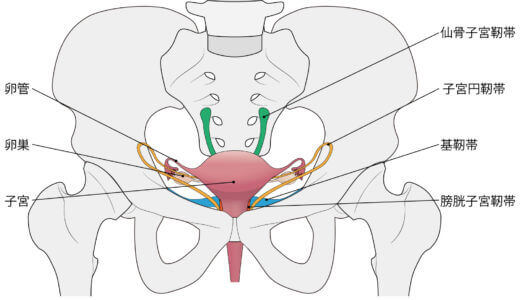

卵巣の機能を高める手当ての型

卵巣がある場所は、太い血管やリンパ、神経が通っていたり、さまざまな経絡(気が流れる道)が通っている重要な場所です。

ですので「男性」や、手術で「卵巣を摘出した方」などにも、是非おすすめしたい型です。

それではまず、卵巣の位置を確認してみましょう。

〇卵巣のヒーリング・手の当て方・参考画像

シンプルにこんな感じで手を当ててみましょう。

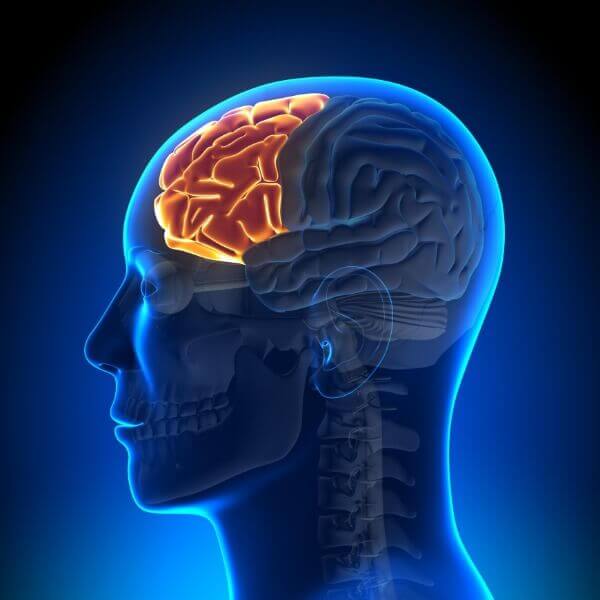

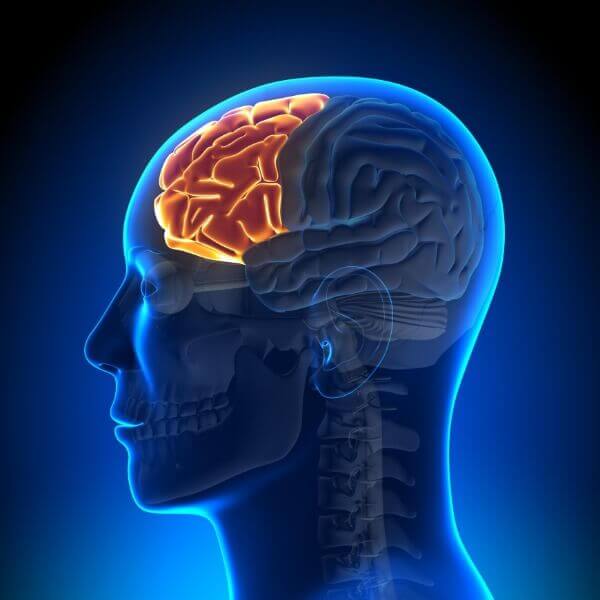

脳(前頭前野)と小腸の機能を高める手当ての型(脳腸相関を整える)

前頭前野と不安や恐怖の関係について

マインドフルネス瞑想をやったことがある人は、聞いたことがあるかもしれませんが、おでこの辺りにある前頭前野は、不安や恐怖の感情を生み出す「扁桃体」の働きを抑制するといわれています。

扁桃体には、何かを見たり聞いたりしたとき、それが危険なものなのか、安全なものなのかを評価し、その評価に基づいた感情を生み出す役割があります。

例えば、山登りをしている時に目の前に「野犬」が現れたとしましょう。

すると、狂暴そうな野犬を認識した瞬間、扁桃体が「アドレナリン」や「ノルアドレナリン」というホルモンを分泌することで、危険信号としての恐怖感を生み出します。

「ぎゃっ!」と、恐怖に身体が反応することで(恐怖のエネルギーを利用することで)とっさにその場から逃げ出したり、場合によっては、身を守るために戦うということができるのです。

実は、不安と怒りの感情には密接な関係があるといわれています。

「窮鼠猫を噛む」という言葉がありますが、これは、恐怖を感じたネズミが、その「恐怖のエネルギーを怒りに変換して、自分よりも何倍も大きいネコに立ち向かう」ということが起こっているのです。

そういったことが起こるのは人間も同じで、恐怖や不安が大きい人ほど、そのエネルギーが翻って怒りっぽくなったり、攻撃的になったりするものです。

ですから、不安や恐怖を作り出している扁桃体を抑制することができれば、芋づる式に怒りや攻撃性を抑制できる可能性が高いわけですね。

そして、扁桃体の興奮を抑制することができるのが、文字通り、脳の前方にある「前頭前野」です。

前頭前野は理性や論理的思考を司っている部位で、この部位が活性化していると、扁桃体は抑制され、不安や恐怖が軽減することが知られています。

一般的にも、論理的思考が得意な人(前頭前野が十分に機能している人)は、「冷静で感情的になりづらい」イメージがありますが、脳機能の面から見てもそれは事実なのですね。

ですので、この前頭前野を活性化するヒーリングを行うことで、扁桃体を抑制し、漠然とした不安や恐怖を軽減することを狙っていきます。

不安や恐怖の感情は、怒りと密接に関係していますので、結果的に怒りをコントロールしやすくなるはずです。

不安や怒りが軽減すれば、当然それにともなうストレスも緩和するはずですから、暴走しがちの扁桃体を抑制することのメリットはとても大きいと考えています。

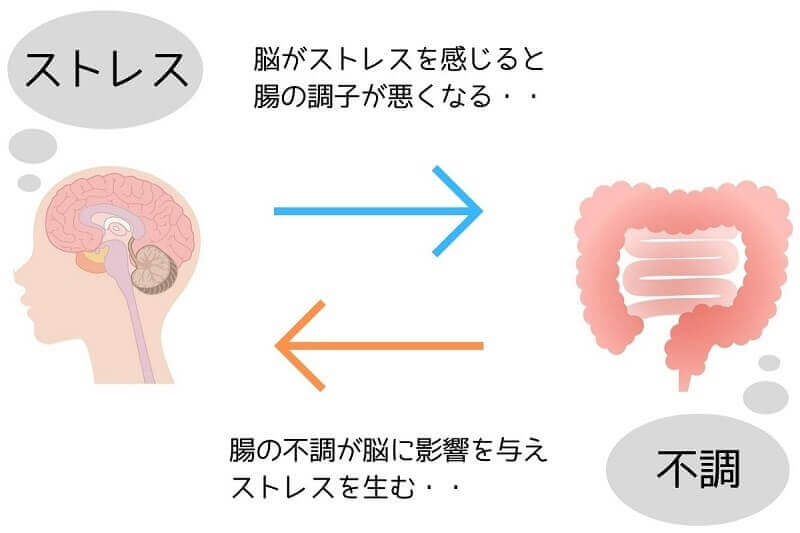

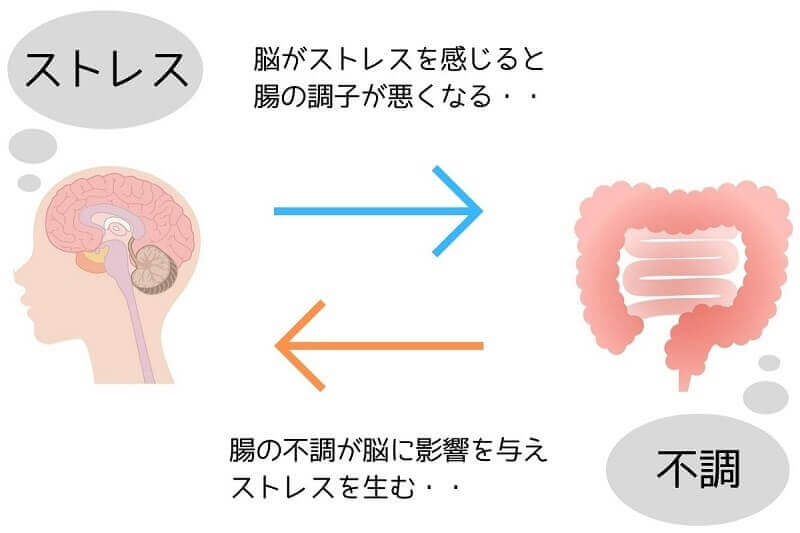

脳腸相関とは

脳腸相関とは、文字通り、脳の状態が腸へ影響を与え、腸の状態が脳に影響を与えるという風に、互いに相関関係があるということを示す言葉です。

不安や緊張などのストレスを感じると、おなかが痛くなってトイレに行きたくなったり、環境が大きく変わった時や、旅行先などで便秘になってしまったことがある方は多いのではないでしょうか。

経験的にも、脳の状態(精神状態)が腸の機能に影響を与えていることは納得できると思うのですが、近年、さまざまな研究によって明らかになってきたのが、この逆のパターンについてです。

つまり、腸の状態も脳に伝わっており、気分や感情、行動に影響を与えているということがわかってきたのです。

そして、自律神経、ホルモン、免疫系などの経路を介して、脳と腸が「双方向的」に情報を伝達する関連のことを脳腸相関と呼び、この情報伝達のプロセスに異常が起きると、さまざまな問題が起こると考えられています。

○腸が「第二の脳」と呼ばれる理由

腸は「第二の脳」とも呼ばれます。

こう呼ばれる理由は、「腸管神経系」という独立した神経ネットワークのおかげで、脳からの命令が無くても独自の活動ができるからです。

腸と脳はお互いに影響を与え合っているわけですが、その中でも自律神経の一種である「迷走神経」に流れている情報の量は、なんと、脳から腸よりも、腸から脳のほうが多いと考えられています。

つまり脳の状態は、腸の状態に大きく左右されているわけです。

○ストレスと腸の関係

脳はストレスを感じると、自律神経を介して腸へメッセージを送ります。

それが刺激となることで、腸では便秘や下痢、腹痛などが起こりやすくなります。

そして、腸の状態が不調になると、今度は腸から脳へメッセージが送られ、さらにストレスを感じるようになっていきます。

このように

脳(ストレス)

↓↓

便秘、下痢、腹痛

↓↓

脳(ストレス)

↓↓

便秘、下痢、腹痛

という悪循環が起こってしまうと考えられています。

○腸内細菌と脳の関係

腸は、脳からの命令が無くても独自の活動ができ、腸は脳に、さまざまな情報を送ることができます。

この情報の中で、特に脳に大きな影響を与えていると考えられているのが、「腸内細菌」の存在です。

「脳腸相関」という言葉のとおり、脳と腸は常に情報を交換し合っているわけですが、この情報のやり取りに腸内細菌が関与していることが、さまざまな研究によってわかってきたのです。

例えば、腸内細菌を持たない無菌マウスを使った研究があります。

この研究によってわかってきたことは、無菌マウスは、腸内に細菌が住んでいる通常のマウスと比べて、ストレスに弱い(過敏)であること。

また、脳の神経系を成長、発達させる因子が少ないといったことでした。

興味深いのが、ストレスに過敏だった無菌マウスの腸に、ふつうのマウスが持っている腸内細菌を移植すると、多動や不安行動が正常化するという報告があることです。

つまり腸内細菌は、ストレスに対する感じ方、脳の神経系の発達や成長、そして行動全般に関わっている可能性が高いということが、この研究によって示されたわけです。

前頭前野と小腸を活性化させる手当ての型は、脳と腸に同時に働きかけるヒーリングですので、「脳腸相関」の異常を整えたいと思っている方にはピッタリではないかと考えています。

この手当ての型では、脳の「前頭前野」と「小腸」を同時にヒーリングすることができます。

例えば、右手で前頭前野の手当て。

左手で小腸の手当てといった感じで、左右の手を使っていきます。

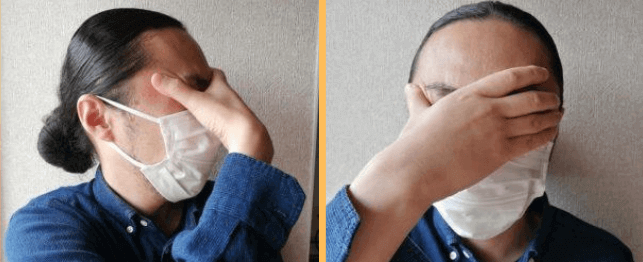

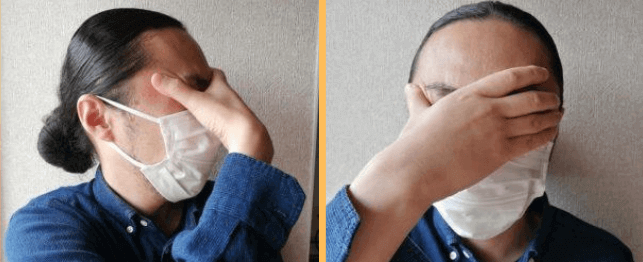

①前頭前野のヒーリング・手の当て方・参考画像

それではまず、前頭前野を活性化させる手当てのやり方を見ていきましょう。

こちら↓が前頭前野です。

手当てをする場所ですが、まずはどちらの手でも大丈夫ですので、↓下の写真のように、「中指」と「親指」で「両方のこめかみ※」を軽くつかんでください。

(※こめかみをつかむとは言っても「触れている程度のかるさ」で大丈夫です)

この手当てによって、不安や恐怖を生みだす「扁桃体」を抑制している「前頭前野」を活性化させ、漠然とした不安やストレスの低減を狙っていきます。

目の症状にも効果的

ちなみに、こめかみへの手当ては、目の疲れ(眼精疲労)、目がゴロゴロする感じ、目の痛みなど、目に関する症状にとても効果的なので、ヒーリングが終わった頃には視界が明るくなり、目がスッキリしていることを感じる方も多いです。

仰向けの状態で「こめかみ」に手当てをすると、ひじが空中に浮いた状態になるので、ちょっと疲れるかもしれません。

その場合は、ひじの下に枕を置いて支えたり、横向きに寝たり、いろいろ工夫しつつ、できるだけ力が入らないで済む姿勢を探ってみてください。

また、おでこに手を当てていて「頭に血が上る感じ」や「違和感があって落ち着かない」ような感覚がある場合は、無理はせずに、おでこから「お腹」に手を移しても大丈夫です。

(両手でお腹を手当てすることになります)

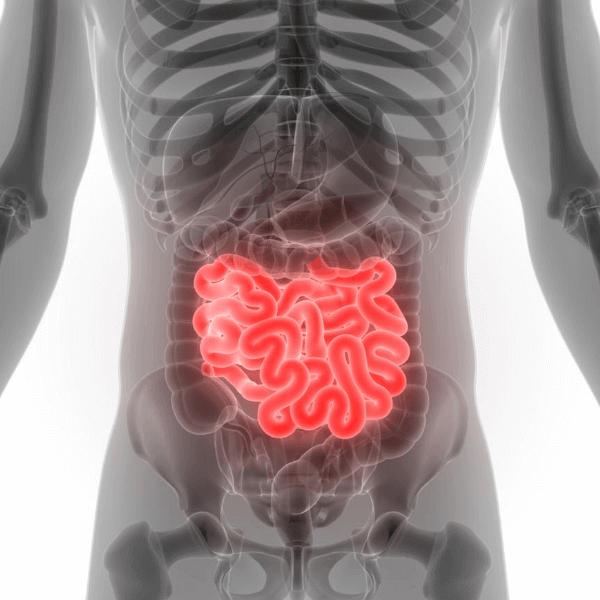

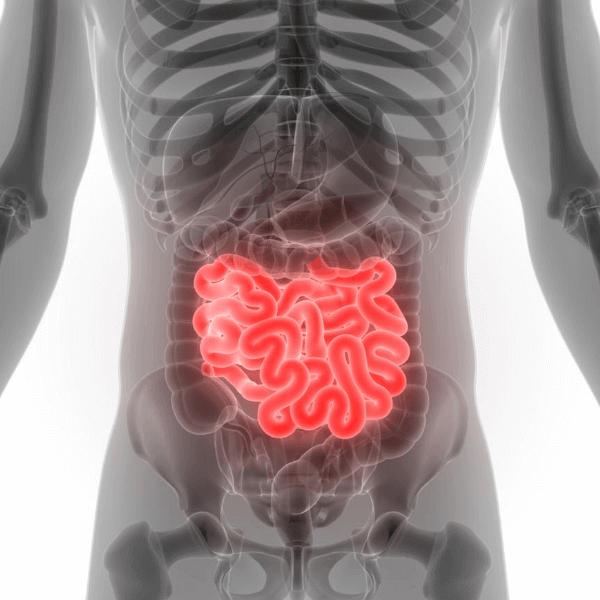

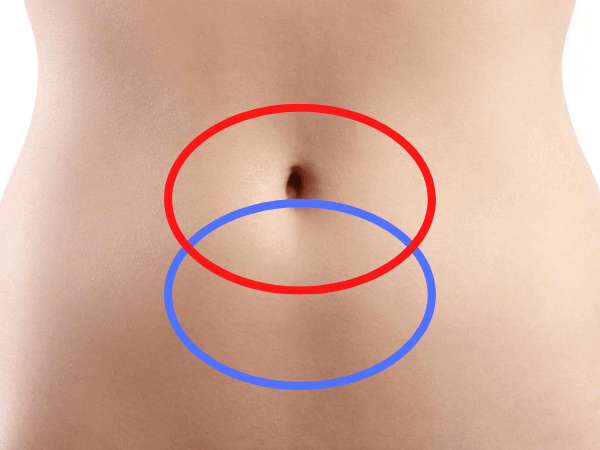

②小腸のヒーリング・手の当て方・参考画像

次は、小腸を活性化させる手当ての型です。

こちら↓が小腸です。

既におでこ(前頭前野)に手を当てた状態かと思いますが、もう片方の手については、上の画像の「赤〇のエリア(おへそを隠すような形で手を当てる)」か、「青〇のエリア(おへその下辺り)」に手を置いてください。(この辺りが小腸です)

ご自分の感覚で「その日、なんとなく心地よい」と感じるほうを選びます。

手を当てる時の向きは、下の写真のように、縦でも横でも斜めでもかまいません。

このヒーリングで免疫細胞の7割が集中している「小腸」の血流を改善することで、免疫力やミトコンドリア※の活性化、栄養吸収の効率化を狙っていきます。

「おでこ(前頭前野)」と「お腹(小腸)」に左右の手を当てるという状況さえ作っていただければ、仰向けで寝ても、横向きに寝ても、うつ伏せに寝ても、寝方は自由です。

できるだけリラックスできる姿勢であればなんでもオッケーです。

※小腸・生命エネルギー・ミトコンドリア・免疫力の関係

小腸は私たちの生命を維持する上で、本当にとても重要な働きをしてくれている臓器です。

最も有名な小腸の働きは、食物を消化して、栄養分のほとんどを吸収していることでしょう。

小腸の機能が低下してしまうと、生命維持に不可欠な食べ物の栄養をうまく吸収できなくなってしまうため、身体のエネルギー効率が大幅に落ちてしまいます・・

また、私たちの生命活動のエネルギーは、細胞内の「ミトコンドリア」によって作られているのですが、小腸の働きが悪いと、ミトコンドリアの働きも悪くなり、エネルギーをうまく作れなくなると言われています。

つまり、小腸の機能低下=生命エネルギーの低下と考えても大げさではないわけです・・

ですので、小腸の血流を改善し、機能を高めるヒーリングを習慣化することで、効率よく栄養を吸収でき、ミトコンドリアも正常に働く、エネルギー循環の良い身体を作っていきましょう。

実は小腸は、最大の免疫臓器でもあり、全身に約2兆個ある免疫細胞の7割が集中していると言われています。

つまり、小腸の機能が低下すると、免疫力も低下してしまうわけです。

二人三脚ヒーリングで小腸の血流を改善することで、免疫力の活性化も狙っていきます。

○小腸の機能低下と密接な関係があるとされている症状

お腹の張り、異常にガスがたまる(おならが出る)、便秘や下痢。感染症にかかりやすい。

うつ、にきび、肌荒れ、肥満、むずむず脚症候群、心不全、肝不全、腎不全など・・

脳(視床下部・下垂体)の機能を高める手当ての型

この手当ての型では、脳の「視床下部・下垂体」にアプローチすることで、自律神経やホルモンバランスの乱れが改善しやすくなります。

婦人病全般、頭痛や眼精疲労、睡眠障害、首コリなどにも効果的です。

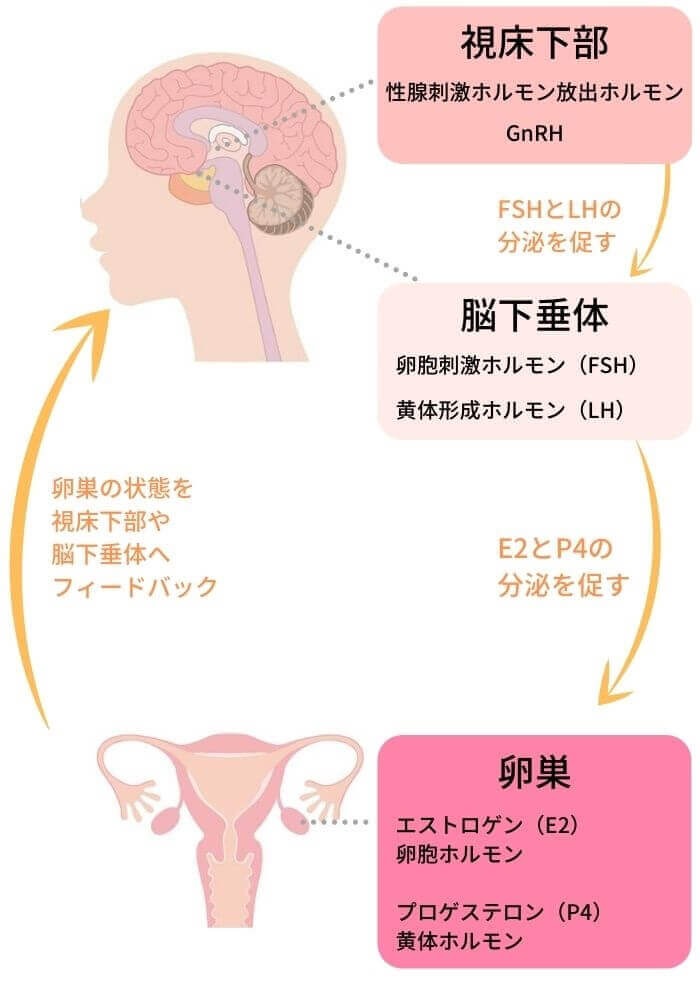

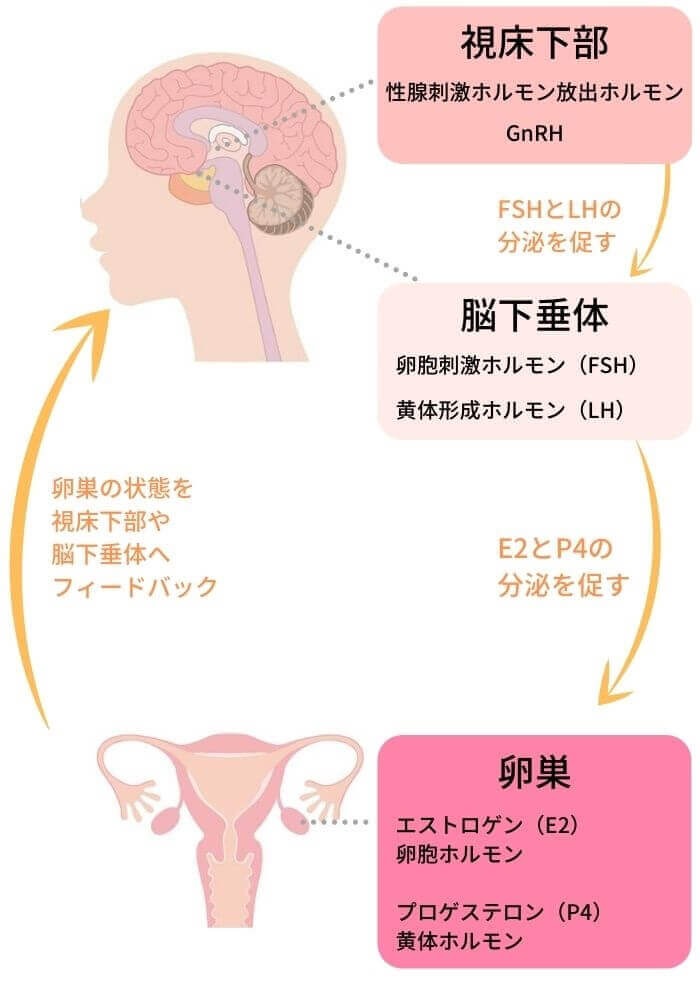

視床下部や下垂体とホルモンバランスの関係

下のイラストのように、女性ホルモンのバランスは、脳の視床下部、下垂体と卵巣の共同作業によって保たれています。

しかし、それぞれの臓器の機能が低下してしまうと、正常にホルモンを分泌できなくなり、視床下部、下垂体、卵巣の間の情報伝達に問題が生じてしまいます。

例えば、極度のストレスによって、卵巣の機能が急激に低下してしまったとしましょう。

すると、卵巣が視床下部や下垂体からの指令にうまく対応できなくなっていきます。

具体的には、視床下部が下垂体を通して、卵巣に「エストロゲンを出して!」

と命令を出しますが、機能が低下した卵巣では、その命令にうまく応えることができません・・

しかし、視床下部はそれでも頑張り続けます。

「ホルモンが不足してる!もっともっと出して!」

ということで、エストロゲンの分泌を促す卵胞刺激ホルモンをガンガン放出してしまいます。

すると、不足するエストロゲンと、過剰に放出された卵胞刺激ホルモンとの間にアンバランスが生じてしまうのです。

視床下部「ホルモンを出して!」

↓↓

卵巣「出せません・・」

↓↓

視床下部「ホルモンを出して!!」

↓↓

卵巣「出せません!」

この情報伝達の乱れは、視床下部や下垂体にストレスを与え、機能を低下させてしまいます。

そして、視床下部、下垂体、卵巣の機能はどんどん落ちていき、ホルモン分泌をめぐる情報伝達の精度も乱れていくわけです。

このような状況が、いわゆるホルモンバランスが乱れた状態です。

○更年期の症状と自律神経失調症の症状が似ている理由

少し話が脱線しますが、「更年期」にさまざまな症状が現れるのも、基本的にこれと全く同じメカニズムによるものです。

卵巣の機能が衰えはじめ、女性ホルモンの分泌量が急激に変化する、閉経をはさんだ前後10年くらい(一般的には45歳~55歳くらいの間とされています)のことを指します。

この時期は、身体の不調や精神的な不調が起こりやすく、日常生活にも支障が出るほど症状が重くなるケースを「更年期障害」と呼びます。

つまり、更年期のあらゆる症状も、歳を重ねるごとに卵巣の機能が低下し、卵巣が視床下部からの指令にうまく対応できなくなった結果、女性ホルモンのバランスが崩れてしまったことが主な原因ということです。

そして、更年期の症状と自律神経失調症の症状が似ている理由ですが、その理由はシンプルで、視床下部が自律神経をコントロールしているからです。

つまり・・

視床下部「ホルモンを出して!」

↓↓

機能が低下した卵巣「出せません・・」

↓↓

視床下部「ホルモンを出して!!」

↓↓

機能が低下した卵巣「出せません!」

という悪循環の中で、視床下部の機能が低下し、コントロールしていた自律神経も乱れてしまう・・ということなのです。

視床下部と脳下垂体の重要な役割について

ここで、視床下部と脳下垂体が、どれだけ重要な役割を担っているのか、ちょっとだけ勉強してみましょう。

脳下垂体とは(部長っぽい感じ)

下垂体は、文字通り、脳から「下に垂れている」形状をしています。

大きさは1~2cm程度で小さめですが、さまざまなホルモンを分泌したり、調節する役割の中枢を担っている、とても重要な臓器です。

ホルモンが身体に与える影響はとても大きいので、状況に応じて、適切に分泌量が調整されている必要があります。

分泌量が不足しても、過剰になっても問題が生じてしまうからです。

下垂体に問題が起こるとバランスを崩す6つのホルモン

・性ホルモン(男性ホルモン・女性ホルモン)

・甲状腺ホルモン

・副腎皮質ホルモン

・成長ホルモン

・プロラクチン(乳汁分泌を促すホルモン)

・抗利尿ホルモン(水のバランスを調整するホルモン)

このように下垂体は、ホルモン分泌の中枢を担っているとても重要な臓器なのです。

視床下部とは(社長の風格)

視床下部は、「生命維持の中枢」とも呼ばれ、パソコンで例えるなら「CPU」のような極めて重要な存在といえます。

体温、血圧、心拍数、食欲、呼吸、感情(怒りや不安)など、生きていく上で欠かすことができないさまざまな機能をコントロールしている臓器です。

前述した下垂体と直接つながっており、視床下部は下垂体から分泌されるホルモンの調整を行います。

例えて言うなら、視床下部が「社長」で下垂体は「部長」と言えるでしょうか。

そして、甲状腺、卵巣、精巣、骨や筋肉などのさまざまな器官が「社員」と言えるかもしれません。

上の図のように「視床下部⇒下垂体⇒さまざまな器官」という感じで命令が伝達され、その命令に従って社員が働くわけですね。

そのため、司令塔である視床下部に問題が起こると、体温、食欲、感情などのコントロールが難しくなるだけではなく、下垂体が調整しているホルモンのバランスにも乱れが生じる可能性があるのです。

要するに視床下部や脳下垂体の機能が低下してしまうことは「相当マズイ・・」ということですね。

○まとめ

視床下部や下垂体の機能が回復すると

自律神経やホルモンバランスが整ったり、さなざまな器官の機能も高まる可能性が高い

○脳(視床下部・下垂体)のヒーリング・手の当て方・参考画像

まずは盆の窪(ぼんのくぼ)を探します。

盆の窪は、うなじの中央のくぼんだところです。

首の後ろにある頸椎を上に向かってたどっていくと、突き当たる場所です。

このポイントを、どちらかの手の「人差し指・中指」

もしくは「人差し指・中指・薬指」などで触れます。

力まず自然に触れられるなら、どの指を使って、どんな風に触れても自由です。

↑こんな感じ。

さて、次は「もう片方の手」をどこに置くかですが、以下に「候補を4つ」挙げますので、どの臓器を手当てするかは、その時の直感や気分でご自分で決めてください。

候補①と②子宮か卵巣(左右のどちらか)

婦人病でお悩みの方や女性ホルモンのバランスを整えたい方であれば、「子宮」か「卵巣(左右どちらか好きな方)」に手当てをしてあげるのがおすすめです。

※ちなみに、子宮付近はさまざまな経絡(気が流れる道)が通っており、東洋医学的には重要な場所だと考えられていますので、子宮を持たない男性や、手術で子宮を摘出した方などにもおすすめです。

候補③肝臓

候補④左右にある腎臓のどちらか好きな方